Manus.AIとは?商用活用まで分かる決定版ガイド(特徴・使い方・料金・注意点)

本記事では、初心者〜中級者の副業志向・SNS運用者に向けて、Manus.AI(マヌスエーアイ)の最新情報をもとに「何ができるのか」「商用利用は可能か」「料金とクレジットの仕組み」「導入の手順と運用ノウハウ」を丁寧に解説します。単なるテキスト生成AIではなく、ブラウザや安全な仮想環境(sandbox)を自動操作して実務を“実行”できる自律型エージェントである点が大きな特徴です。まずは全体像から確認しましょう。

Manus.AIの概要|何ができる?どんな人に向く?

公式サイトによれば、Manusは「思考を行動に橋渡しする(Bridge thought to action)」汎用AIエージェントです。自然文の指示だけで、Web検索・ブラウザ操作・コード実行・ファイル処理・外部APIの呼び出しなどを自動でこなします。具体的には以下のようなユースケースが想定されています。

- リサーチの自動化(競合・トレンド・価格調査の要約と表化)

- スプレッドシート更新、CSV整形などのデータ整理

- 簡易Webサイトの雛形作成やLPのドラフト生成

- SNS投稿や下書き作成、コメント返信支援

- スライド・動画などのコンテンツ生成(プレイブック機能)

特にSNS運用に関しては、投稿の作成→下書き→公開→分析の一連を半自動化でき、作業時間の短縮と更新頻度の向上に直結します。初心者でもGUI中心で扱える一方、データ作業・自動化を強化したい中級者にも向いています。

商用利用はできる?ポリシーと実務上の注意点

商用利用の可否は、副業や事業活用に直結する最重要ポイントです。Manusは機能ごとにFAQやポリシーが公開されており、たとえばAI動画生成プレイブックのFAQでは「個人・商用どちらでも利用可能」と明記されています。以下の点を押さえると安全です。

出力物(生成物)の扱い

プレイブックの一部では商用利用可が明示されています。ただし、外部API・素材・データベースを併用する場合は各サービスのライセンスや著作権規約を遵守する必要があります。ブランドロゴや第三者著作物を含む生成は避け、権利関係をクリアにしてから公開・販売しましょう。

データ・プライバシーと認証

プライバシーポリシーおよび利用規約を確認したうえで運用します。ログインが必要なサイトの自動操作は、二要素認証やAPIキー管理などの社内ルールを整備してから実施してください。顧客情報や機密資料は最小限だけ渡す、アクセス権を分離する、まずはテスト用アカウントで検証すると安全です。

料金とクレジットの仕組み|実質コストをどう見積もる?

Manusはクレジット制を採用しています。公式ヘルプ「What are credits?」では、タスクの複雑さや実行時間に応じてクレジットを消費し、無料枠のほかに月次クレジットが付与される有料プラン(Basic / Plus / Pro)が案内されています(例:1,900 / 3,900 / 19,900クレジット/月など)。価格はアカウント内で提示され、キャンペーンや地域によって変動することがあります。海外のテック系メディアでは、代表的な有料プランの価格帯として月額39ドルと199ドルの存在が言及されています。最新の価格はダッシュボード内の課金画面で必ず確認してください。

無料で使える範囲

無料枠ではアカウント作成時に一定数のクレジットが付与され、毎月リセットされる仕組みです。軽量タスク(例:ブログ記事の下書き生成、スライド雛形作成、短文SNS投稿)は無料枠で十分試せます。一方、動画生成や長時間の自動化タスク、大量データの解析などは有料クレジット消費が前提です。無料枠はsandbox環境で安全に試せるため、初心者はここから始めるのが安心です。

クレジット節約のコツ

- タスクを分割:長大な依頼を小タスクに分け、不要処理の再実行を避ける

- 下書き→確定の二段階運用:まずは要約・雛形生成のみ(低コスト)、公開前に精緻化

- エージェントの実行モードを選択:高速モード/精度重視モードをタスク難度で切替

- 同時実行数は必要最小限に:並列実行は便利ですが消費も増えやすい

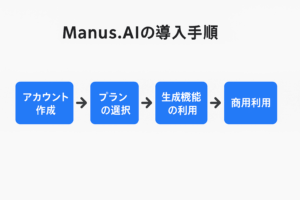

導入手順(はじめてでも迷わない)

- 公式サイトでアカウント作成(メール/既存アカウント連携)。初期チュートリアルを実施。

- ダッシュボードの「Playbook(プレイブック)」から目的に近いテンプレートを選択(例:スライド生成、動画生成、Webサイト生成)。

- 最初はサンプルデータや公開前提でない素材を使って挙動を確認。ログと出力をレビュー。

- 運用フローを定義:依頼→AI実行→人間の承認→公開のチェックポイントを明確化。

- 商用案件に進む前に、社内のセキュリティルール・著作権チェックリストを整備。

副業・SNSでの実践アイデア(テンプレ付き)

| タスク | Manusに出す指示例 | 成果/指標 |

|---|---|---|

| 週次SNS運用 | 「今週のトレンドを調べ、X/Instagram用に投稿案を10件、CTAとハッシュタグ付きで作成。画像案も3パターン。」 | 投稿数↑、CTR↑、作業時間↓ |

| ブログ運用 | 「キーワード『AI動画 副業』で競合上位10記事を要約→見出し構成案→本文ドラフト2000字→内部リンク候補を抽出」 | 下書き作成時間↓、SEO改善 |

| EC/アフィリ | 「指定カテゴリの価格・在庫・割引情報を比較し、表形式で要約。差別化ポイントを3つ提案」 | 比較表の自動生成、収益性↑ |

| クライアント業務 | 「クライアント資料(PDF/URL)を読み込み、要点→ToDo→提案書の雛形を作成」 | 提案スピード↑、成約率↑ |

| 動画/スライド | 「この台本で縦動画のショートを3本作り、サムネ文言とBGM案を提示」 | 制作の半自動化、投稿頻度↑ |

他AIとの比較(初心者・中級者視点)

| ツール | 強み | 弱み/向かない場面 | 向いているユーザー |

|---|---|---|---|

| Manus.AI | 自律実行(ブラウザ/仮想環境/外部API)、テンプレ豊富、GUIで完結 | クレジット制でコスト見積に慣れが必要 | 副業者/運用担当/ノーコード派 |

| ChatGPT等のLLM | 文章・構成・アイデア出しが速い | 自動実行や多段タスクは手作業補助が必要 | 下書き作成中心の個人 |

| Zapier等の自動化 | 既存SaaS連携が強力で安定 | 柔軟な思考/探索的作業は苦手 | 定型ワークの自動化 |

| 開発者向けエージェント | 高度な拡張性・独自実装が可能 | 構築コストが高い。非エンジニアは難易度高 | 上級者/エンジニア |

導入前チェックリスト&リスク管理

- タスク設計:目的・入力・出力・合否基準(例:KPI/納期)を明文化

- レビュー体制:人間の最終承認フローを明確化(公開前チェック)

- 情報管理:APIキー・パスワードは共有せず、役割ごとに権限分離

- ログ保全:AIの実行ログと出力を保存し、万一のトラブルに備える

- 法務確認:商標・著作権・広告表現のガイドラインを事前にチェック

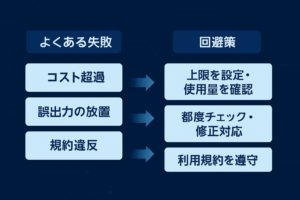

よくある失敗と回避策

失敗1:一気通貫で丸投げして誤出力を公開

→ 小タスク分割→レビュー→公開の三段運用に。校正・ファクトチェックは人間が担当します。

失敗2:コスト超過(クレジット枯渇)

→ 下書き段階は低コスト設定で試行し、完成度を詰める段階で精度重視モードに切替。並列実行は必要時のみ。

失敗3:権利・規約の見落とし

→ 出力物に第三者素材が含まれていないか、広告表現が誤認を招かないかをチェック。迷ったら弁護士・専門家に相談。

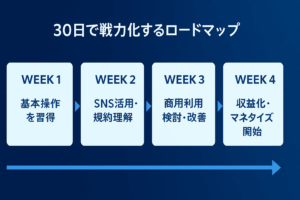

30日で戦力化するロードマップ

- Week1:アカウント作成→無料枠で実験。SNS/ブログのテンプレを3種作成。

- Week2:KPI設定(投稿数・CTR・作業時間)。ワークフロー図を作り、人の承認ポイントを固定。

- Week3:小規模な商用案件で実戦投入。権利チェック表・リスク項目を運用に組み込む。

- Week4:成果レビュー→プロンプトとテンプレ群をブラッシュアップ。必要なら有料化し、クレジット配分を最適化。

関連記事

- InVideo AI徹底解説|AI動画生成の機能・価格・副業活用法を完全ガイド

- D-IDで顔出し不要のAIナレーション動画を生成しブログ・YouTubeに活用する方法

- LTX Videoとは?高品質なリアルタイムAI動画生成モデルの特徴と使い方